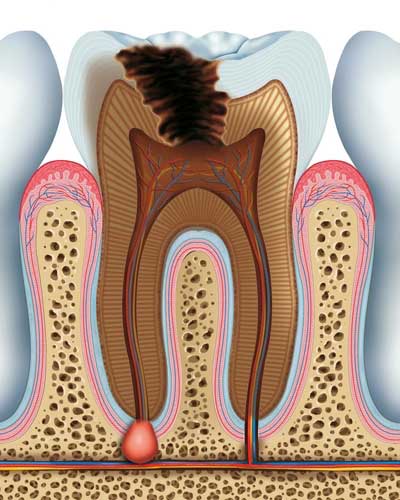

歯内治療とは歯髄(歯の神経)の炎症や感染によって起こっている痛みを除去する事です。歯の状態に合わせて様々な治療方法があります。

根管治療は、歯の内部にある歯髄(神経、血管、結合組織などが含まれる組織)に対する治療です。

通常、以下のような場合、根管治療が必要になります。

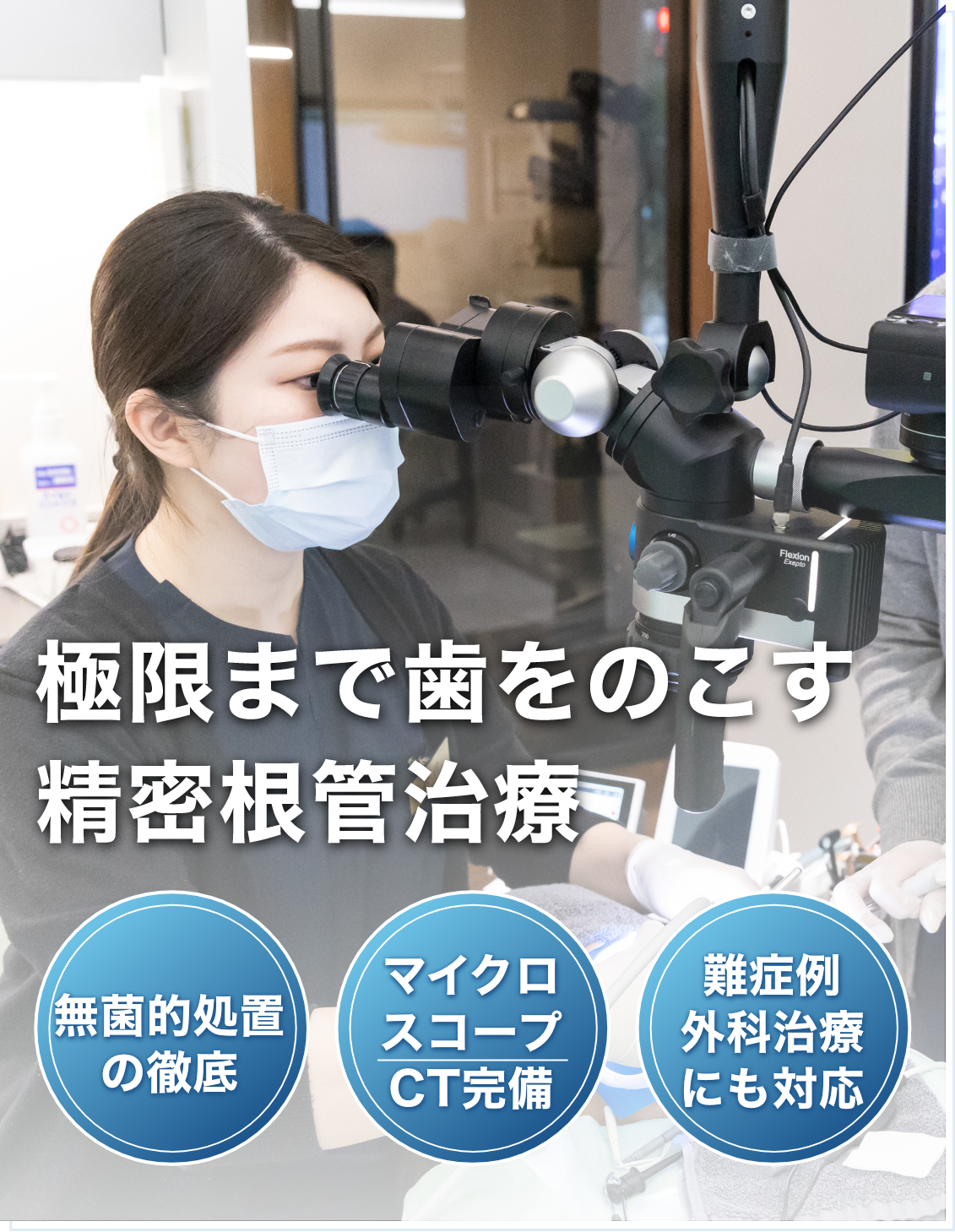

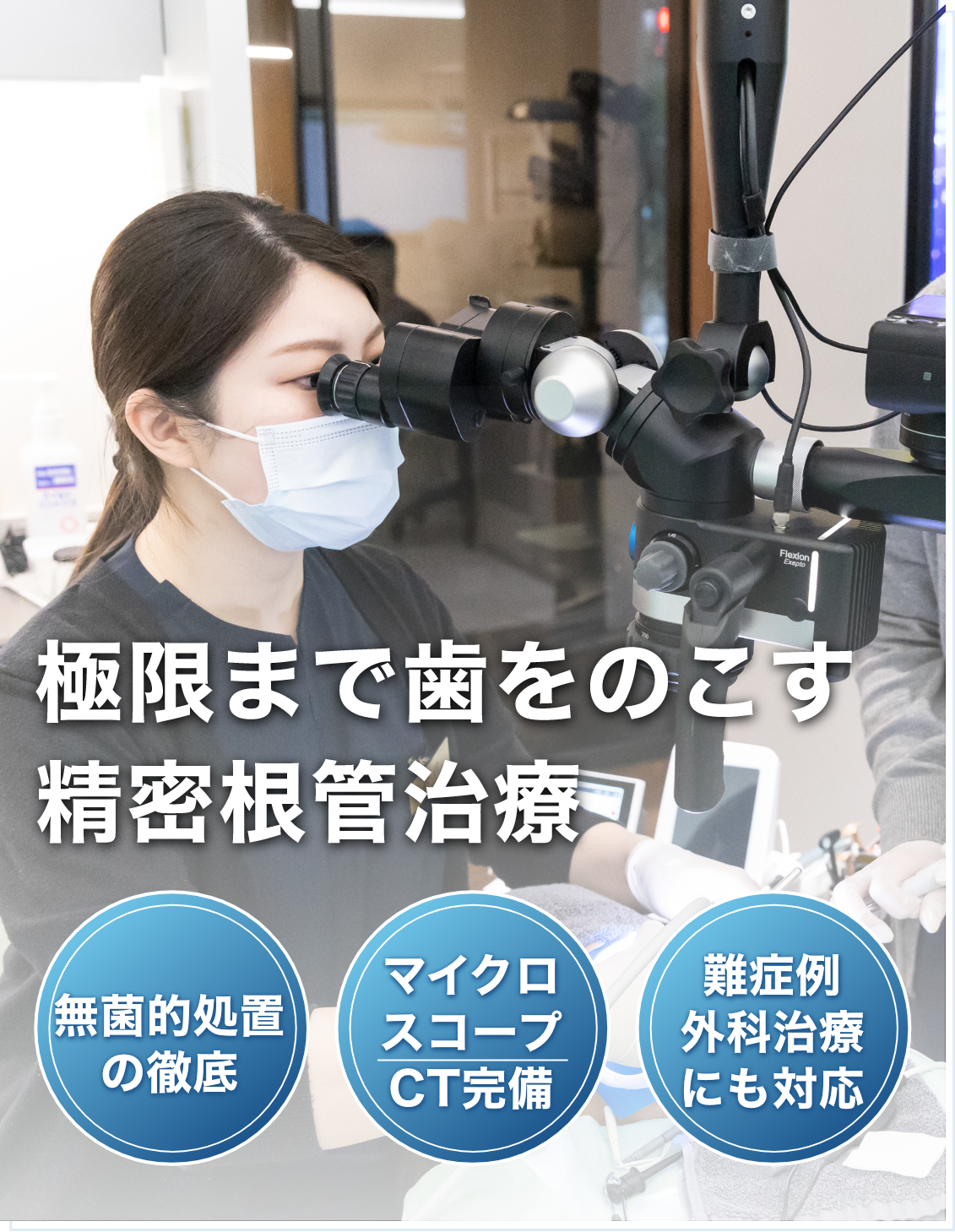

歯の治療の中でも、特に「根管治療」は難易度が高く、歯科医師の専門知識と技術が試される治療です。一般的な根管治療と精密根管治療の違いを知ることで、自分の大切な歯を守るための正しい選択ができます。

一般的な根管治療では、肉眼での処置が中心となります。そのため、歯の根の奥深くまで感染が広がっている場合や、根管が複雑に分岐しているケースでは、どうしても細菌を取りきれないことがあります。これが再発を招く大きな原因となってしまうのです。

ロータスデンタルクリニック不動前が提供する「精密根管治療」では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を活用し、肉眼では見ることのできない微細な根管内の構造までしっかりと確認しながら治療を進めます。マイクロスコープを使用することで、根管内を最大で約20倍まで拡大して観察できるため、感染した細菌を徹底的に除去することが可能になります。

さらに、当院では精密根管治療においてラバーダム防湿を必ず使用しています。ラバーダムとは、歯の治療部分を専用のゴム製シートで隔離することで、口腔内の唾液に含まれる細菌が根管内に侵入するのを防ぐものです。ラバーダムの使用により、治療中に再び細菌が根管内に入るリスクを大幅に抑えることができます。

精密根管治療の効果としては、再発率の劇的な軽減があります。通常の根管治療では再治療になる可能性が高いのですが、精密根管治療を行うことで治療の精度が高まり、再感染のリスクを大きく下げられるのです。

その理由は、患者様が長期的にご自身の天然歯を維持できることに最も価値があると信じているからです。一度失った歯は二度と元には戻りません。そのため当院では、「歯を残す治療」に徹底的に取り組み、再治療や抜歯という残念な結果を可能な限り回避するための最善の手段として、精密根管治療を提供しています。

また、当院では治療前の診断にもこだわり、歯科用CTを使った精密な診断を行っています。歯の根や周囲の骨の状態を3次元で正確に把握することで、適切な治療方針を立てることができます。このように診断段階から治療の精度を高めることが、より良い治療結果へとつながっています。

根管治療の手順は、歯髄除去を確実に行い、根管の洗浄清掃、拡大形成、そして充填といったステップを踏みます。根管治療の成功のポイントは可能な限り、根管内の細菌を取り除き、清潔な状態にすることです。治療後は、歯の寿命を伸ばすための補強治療(歯冠修復)をします。

1

診査診断

歯の状態を診査診断し、根管治療の難易度の分析や治療戦略を立てます。

2

歯冠の拡大

歯冠部分を削りしっかりと拡大することで歯髄にスムーズにアクセスできます。

3

歯髄の除去

感染した組織や死んだ神経をできるだけ徹底的に取り除きます。

4

根管の探索と根管長測定

歯の根管の本数や形状を探索し、長さを測定します。これにより、適切に根管を清掃し、拡大するための情報が得られます。歯髄腔の形や根管の数や歯によって異なり、形はかなり複雑です。正確な計測が必要となります。

5

根管の清掃と拡大

ファイルや洗浄液を使用して、根管を清掃・拡大します。これにより、細菌や感染物質を取り除き、根管を適切に形成します。

6

根管内への充填

根管内に適切な充填材料を詰めます。充填材料は根管を緊密に密閉し、再感染を防ぎます。

7

歯の修復

根管治療後、歯冠部分を再修復します。通常はクラウン(被せ物)をかぶせることが多く、歯を補強して機能を回復させます。

8

経過観察

根管治療が完了した後も、定期的にフォローアップし、治療の成功を確認します。

根管は直経1mm以下と非常に細く、硬くなった部分や、わん曲しているものがあります。根管治療ではこのような根管に対して、小さな器具を完全に通過させ清掃し、形態を整える非常に高度な作業が行われます。

根尖性歯周炎とは、歯の内部に細菌が感染することで引き起こされる根の先の病気です。

そのため、歯髄や根管に対する処置をおこなう際には、可能な限り細菌が入らないように配慮することが重要です。当院では器具の滅菌の徹底、ラバーダムの使用、術野の消毒等、行っております。

神経の炎症(歯髄炎)や根の先の病気(根尖性歯周炎)の原因は細菌です。

歯内療法・根管治療をおこなう際は、治療中も唾液などによる汚染を防ぎ「無菌的環境下」にて行う必要があり、ラバーダム防湿は必須となります。

ラバーダムは、使用する器具や薬品の誤嚥や誤飲の回避などの目的もあります。

手術用顕微鏡(マイクスコープ)は小さな歯の内部や、歯の神経の状態の見極め、また複雑に枝分かれした根管への処置を適切に行うために必要不可欠となります。

複雑な歯の根および周囲組織の構造は通常の二次元X線画像で正確に把握できない場合があるため、必要に応じて歯科用CTを撮影させていただくことがあります。

放射線被曝に関しては、医科用CTと比べ被曝線量は非常に低いため、身体へのご負担も最小限に抑えられております。

根管治療の成功を決定づけるのは、何よりも最初の「診査・診断」の精度です。当院では、患者さまが初めて来院された際、いきなり治療を始めることはありません。まずはじっくりとお話を伺い、歯の痛みや違和感の原因を的確に特定するため、徹底した診査を行います。

診査・診断では、肉眼だけでなく、歯科用CTを用いた三次元的な検査を行い、通常のレントゲンでは見えない根管の複雑な構造や、根の先にできた病巣を明確に把握します。さらにマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用して、微細な亀裂や感染源の特定など細部まで確認します。これにより、後の治療計画を正確に立てることができ、無駄な治療を回避するとともに治療期間を最適化できます。

精密根管治療は、一つひとつのステップを丁寧に積み重ねていくことで、再発リスクを極限まで抑えることができます。当院での具体的な治療ステップをわかりやすくご説明します。

1

感染源の除去(歯髄除去・根管清掃)

まず、虫歯菌に感染した神経(歯髄)や血管、または古い治療で残された感染物質を精密に取り除きます。感染物質が残ってしまうと再発リスクが高まるため、マイクロスコープを活用し細部まで丁寧に処置を行います。

2

根管内の洗浄と殺菌

次に、感染物質を取り除いた根管内をしっかりと洗浄・殺菌します。当院ではラバーダム防湿を使用し、唾液に含まれる細菌の再感染を防止します。これにより、根管内を常にクリーンな環境に保ちながら治療を進められます。

3

根管形態の整備と充填

根管の内部を適切な形に整え、清掃が完了した根管内には細菌が再び入り込まないよう、緊密に充填を行います。殺菌作用のある「MTAセメント」を使用することで、感染を防ぎながら組織再生を促します。この作業もまた、マイクロスコープによる高倍率の視野下で行われ、精度の高い封鎖が可能となります。

4

歯の修復(クラウン装着)

根管治療が完了した後は、治療した歯を再び機能させ、見た目を整えるために、被せ物(クラウン)を作成して装着します。当院では、審美性と耐久性に優れた「ファイバーコア」を採用しています。ファイバーコアは歯の自然な色調を再現するだけでなく、歯根破折などのトラブルを軽減する効果もあります。

5

経過観察とアフターケア

治療が完了しても、その後の経過観察が重要です。当院では定期的に検診を行い、治療後の状態を丁寧にフォローアップいたします。歯の健康を長く維持していただくため、日々のメンテナンス方法についても丁寧にご説明します。

精密根管治療が終わると、多くの患者様は「ようやく痛みが治まった」と安堵されることと思います。しかし実は、根管治療を終えた歯を長持ちさせるためには、治療が終わった後こそがとても大切な期間なのです。根管治療を行った歯は神経が取り除かれているため、健康な歯よりもろく、細菌感染や歯根破折(歯の根のひび割れ)などのリスクが高まります。そのため、日常生活の中での注意や適切なアフターケアを心がけることが、歯を長持ちさせる秘訣となります。

具体的に気をつけていただきたい点としては、まず「治療した歯で固いものを噛みすぎないこと」が挙げられます。根管治療を終えた歯は健康な歯と比べて脆くなっているため、極端に硬い食べ物(氷や飴玉など)を噛むことは避けてください。また、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、マウスピースなどを利用して歯への負担を減らす工夫が必要です。こうしたちょっとした心がけで、治療後の歯を破折や再感染から守ることが可能となります。

また、日々のブラッシングなど口腔ケアも非常に重要です。根管治療した歯にはかぶせ物が装着されますが、適切なブラッシングやフロスなどで清潔な状態を保つことが、細菌の繁殖を防ぎ、再感染リスクを低減します。歯科医院での定期的なクリーニングや検診を受けることで、かぶせ物の状態や噛み合わせ、歯周病などの兆候を早期に見つけることができます。

ロータスデンタルクリニック不動前では、「治療が終わったらそれで終了」ではなく、根管治療後の長期的なフォローをとても大切にしています。その理由は、「根管治療後の再感染や歯根破折のリスクがある」という根管治療後特有の事情によるものです。

根管治療は成功率が高くなったとはいえ、細菌は目に見えないほど小さく、歯の根の中は非常に複雑な構造をしています。そのため、ごく微量の細菌が残存するリスクは完全にはゼロにできないのが現状です。治療直後には問題がなくても、長期的には再感染を起こしてしまう可能性があります。また、神経を失った歯は感覚がないため、患者様ご自身がトラブルに気づきにくく、症状が悪化するまで発見が遅れてしまうこともあります。

こうした状況から、当院では治療後の定期的な経過観察を推奨しております。3か月後、半年後、そして1年ごとといった定期的な検診を設定し、歯の状態をしっかりと確認します。検診では歯科医師がマイクロスコープやレントゲンを用いて、かぶせ物の隙間や歯根の先に病変がないか丁寧にチェックを行います。

さらに、当院では患者様とのコミュニケーションも重視しています。患者様が不安を感じた時や違和感があった場合、すぐに相談していただける環境を整えております。治療後の疑問や不安についても、遠慮なくご相談ください。私たちスタッフ一同、患者様の大切な歯を長期間健康に維持できるよう、継続的なサポートをお約束いたします。

歯を一本でも失ってしまうと、噛み合わせのバランスが崩れ、他の健康な歯にも悪影響を及ぼす可能性があります。当院が精密根管治療にこだわる理由は、ただ一時的に痛みを取り除くだけではなく、患者様にいつまでもご自身の歯で快適に生活していただきたいという願いから、根管治療を受けた後の歯を少しでも長持ちさせるために、私たちは全力でサポートいたします。

「外科的根尖切除術」は、歯の根尖部分を切除する処置です。

通常は、根管治療のみで治らない難治性病変の場合や根管治療が行えない場合などに行われます。

以下は、外科的根尖切除術の手順です。

1

麻酔

手術部位の歯周組織に局所麻酔をします。

2

歯茎の切開

歯周組織が切開され、アクセスするための術野が確保されます。

3

根尖部の露出

歯周組織が切り開かれると、歯の根尖部が露出され、歯根の先端部分にアクセスできるようになります。

4

根尖切除

感染した組織や壊死した神経組織が残っている場合、歯の根尖部分を切り取ります。

5

根尖の形成と封鎖

切り取った根尖部分を形成し、封鎖材料を使用して根尖を封鎖します。

6

歯周組織の縫合

開かれた歯周組織が適切に配置され、縫合されます。

7

経過観察

手術後の経過観察が行われます。

手術の成功は、正確な診断と手技によります。

根管の中から 歯髄組織 、細菌、古い充填材料などを細い針状の器具と手術用顕微鏡を使用して丹念に除去していきます。実際の根管は複雑な形態をしており感染物質を取り除く事は、非常に難しい治療です。